Medical philosophy of Reality-based Medicine and Evidence-based Medicine

1992年,循证医学倡导者宣称了一种可取代传统医学的“新范式”[1],随着对循证医学的认识不断深入,Bryan Haynes希望从科学哲学的高度考察评价循证医学[2]。Robyn Bluhm发表了首篇以科学哲学的角度的回应文章,指出了循证医学存在的科学哲学缺陷[3]。本文对循证医学进行了科学哲学反思,以蒯因与信念之网的隐喻阐述了观察性研究的重要性,最后概述了随机对照试验与真实世界研究互补的发展趋道路。

- 循证医学的本质溯寻

医学应以证据为基础[4]。循证医学(EBM)是一门医学方法学,实质是寻求、评价和利用医学信息的科学[5]。随机对照试验(RCT)是EBM的重要组成部分。“循证医学”即是在实质上将来自RCT的医学证据作为最佳证据的医学实践。

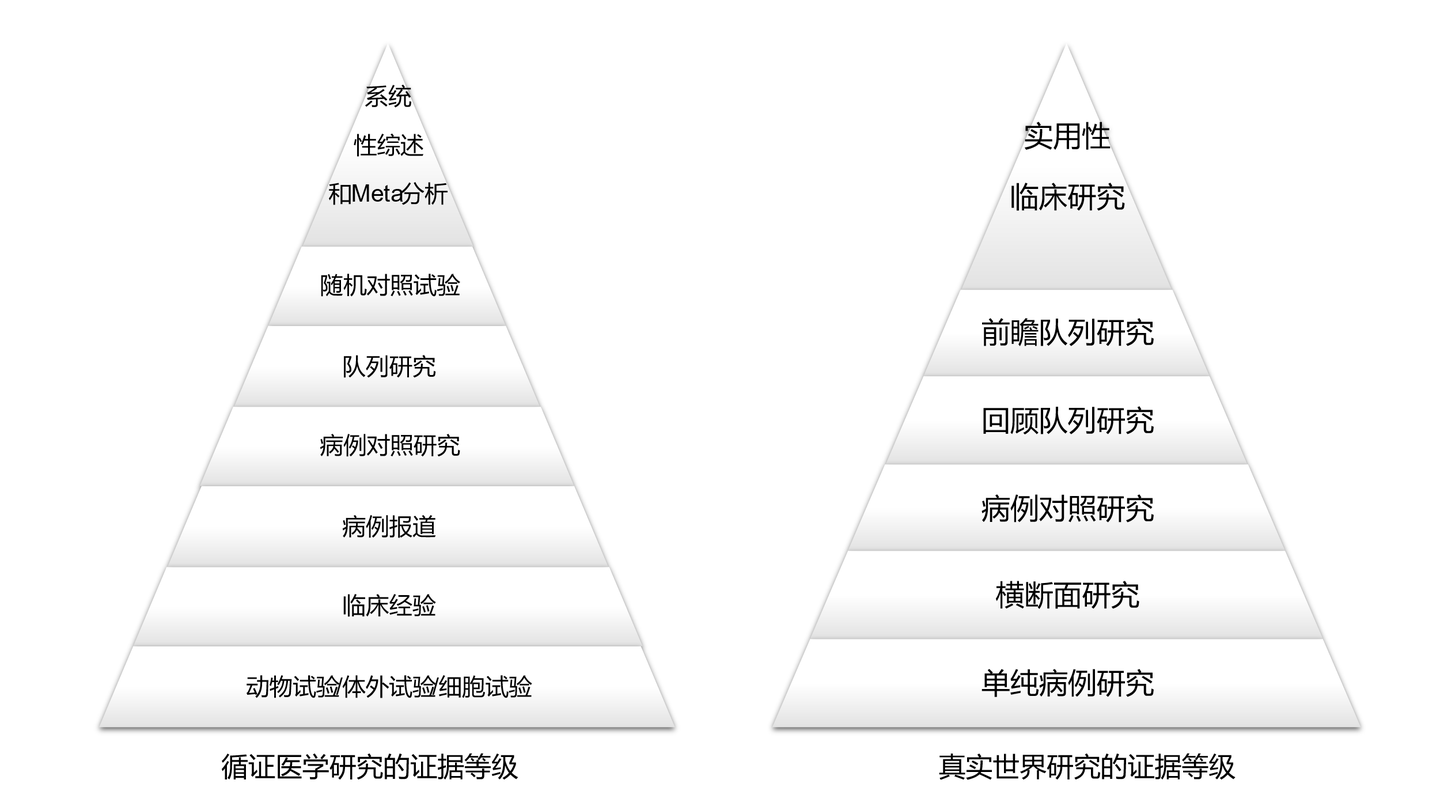

来源于临床研究的RCT是完美可靠的吗?EBM对证据质量进行严格分级排序,RCT和荟萃分析来源的证据位于金字塔的顶端,临床经验则被排在了等级制度的底层[3]。英国医疗政策的制定者之一的Michael Rawlings爵士认为,随机化证据的有点被高估了,观察性研究被低估了,证据等级的概念是一个重大错误[6]。

- 从科学哲学角度反思循证医学

在考克兰数据库(Cochrane)中,EBM研究逐年增长,EBM的国外流行无外乎以下两点:一是提供有科学证据的诊断;二是政府、保险公司和法院对医疗事故的判定有章可循。虽然EBM发展是革命性的,但其局限性不容忽视:

- 循证医学是范式转换的误识

从传统的临床经验和观察研究到循证医学,我们可以看到构成一种范式的很多元素都发生改变。循证医学的方法与临床经验和观察研究的方法存在强烈的反差[7,8],支持者认为循证医学存在Kuhn意义上的范式转换[9]。批评者认为循证医学是“旧瓶装新酒”,实质上是“修辞的胜利”[10]。

在库恩的范式论里,范式的突破导致科学革命,改变了“科学共同体”的常态科学[11]。这就意味着范式转换是极少又极有意义的,如果没有彻底抛弃不可通约的原有范式(即以前的研究方法),没有思维和技术的颠覆,便无法认定循证医学是 “范式转换”。循证医学只在原有的RCT和Meta分析基础上对临床证据的进一步加工和利用,并未创造新的体系,我们可以称其为一次改革而非革命,也并非Kuhn的范式转化。

- 平均化的患者与无法平均的人群

RCT有严格的纳入和排除标准,高度选择特定人群,高度的内部一致性[12],有着内部真实性高、外部真实性差的特点,无法确定在真实临床实践中的可推广性。RCT很少获得关于伴随疾病和伴随治疗的信息,并且为了依从研究方案,往往采取较多的干预措施,这在临床实践中也不太现实[1]。

- 医学艺术性与创造性的缺失

循证医学的普及客观上限制了医学的艺术性和人文关怀。一个基于EBM的结论例如用药或治疗指南需要15年左右时间才能够得到。EBM是基于很多同专业的同人经过若干年的临床研究后得到的具有共识的证据。单独一个研究不能说是EBM。由于EBM的客观性、可靠性和权威性,才能够被保险公司、法院、律师采用。其实EBM最大受益者是政府、医疗机构和医生,政府对地方的医疗保健批款,例如药费拨款,就是基于治疗指南的说明来计算药物费用。医生也是根据EBM来开药什么的。

患者的病情不同,医生的技能不同,每台手术的用药、方法、仪表和护理也是不同的,这些都与临床试验的变准化相违背。良好的医生应当跳出EBM的框架,发挥医学的艺术创造性,把病人当作独立的个体,具备人文医学素养,而不是做一个简单执行者。

- 数据被统计覆盖疏远常识

受商业,政治以及个人因素的偏差影响,以及患者依从性差的问题,使得相对一部分证据可靠性存疑。同时观察时间短、样本量小的数据对真实情况的代表性小,存在统计结果掩盖数据的缺陷,证据和现实不相符合的问题。

循证医学的认知前提是“真理”完全得益于统计学分析,疏远常识思维与经验。理性不仅建立在随机试验与统计分析基础上[2]。

- 临床实践被SCI论文数量冲刷

十年间,Meta分析的SCI文章呈指数型增长,各医学领域都争先发表Meta分析的论文,系统评价发表十几篇SCI已司空见惯。循证医学不是教条,遵循良好的实验设计和进行良好的临床试验,有能力发现临床研究的缺陷,有能力检索最新的证据,规范化地灵活治疗疾病,才是循证医学的精华。

- 官僚化的实验设计偏离了循证医学的出发点

RCT的实验设计逐渐官僚化,病人护理,记录保存,伦理审查及统计分析都需要昂贵的花费。循证医学的出发点是好的,但官僚化的设计有时会制造不必要的障碍。

- Quine与信念之网:观察的重要性

科学哲学家Quine将我们所有的信仰——从普通常识主张到物理定律描述为一张网,即信仰之网[13],如蜘蛛网一般,具有外部边缘或框架,以及由半径和连接点组成的内部。边缘被固定到例如墙壁的已经存在的结构上。

根据Quine的比喻,我们使用着具有复杂逻辑和证据关系的庞大的信念网络或网络。在网络的边缘是观察性描述,它代表了最依赖于感官认识。在医学方面,观察性陈述包括体检时的初步发现,例如病人的体温或血压;从网络的外围向内移动可能是关于这些发现的假设,比如患者可能有感染等。更靠近网络中心的是关于疾病发生的理论,例如,HIV是一种以CD4+T细胞为靶细胞的的逆转录病毒等;在中心是非常普遍的认识,例如,高血压的生理模型或补体激活机制。

根据Quine的信念之网,我们的理论建立在理所当然的感官体验报告之上。奎因写道:即使是一个非常接近边缘的陈述,也可以通过辩解或修改某些逻辑法则,在经验面前被认为是正确的。Quine的核心主张之一是:“我们关于外部世界的陈述不是单独面对感官经验的法庭,而是作为一个整体”。因此,理论需要作为一个整体受到考验。

观察性描述确实有一定的先导地位。观察与我们的直接感官体验最直接相关,如果有正确的感官体验,所观察者都会认同一个描述。例如,在使用血压计时,如果给出正确的视觉、听觉和触觉刺激,所有有能力的医学专业人员都会同意患者在测量时的血压是130/80mmHg。从这个意义上说,感官体验和观察描述是科学理论的终极关卡,是把网络牢牢固定在地面上的关卡。

- 真实世界研究

4.1真实世界研究的概念和方法

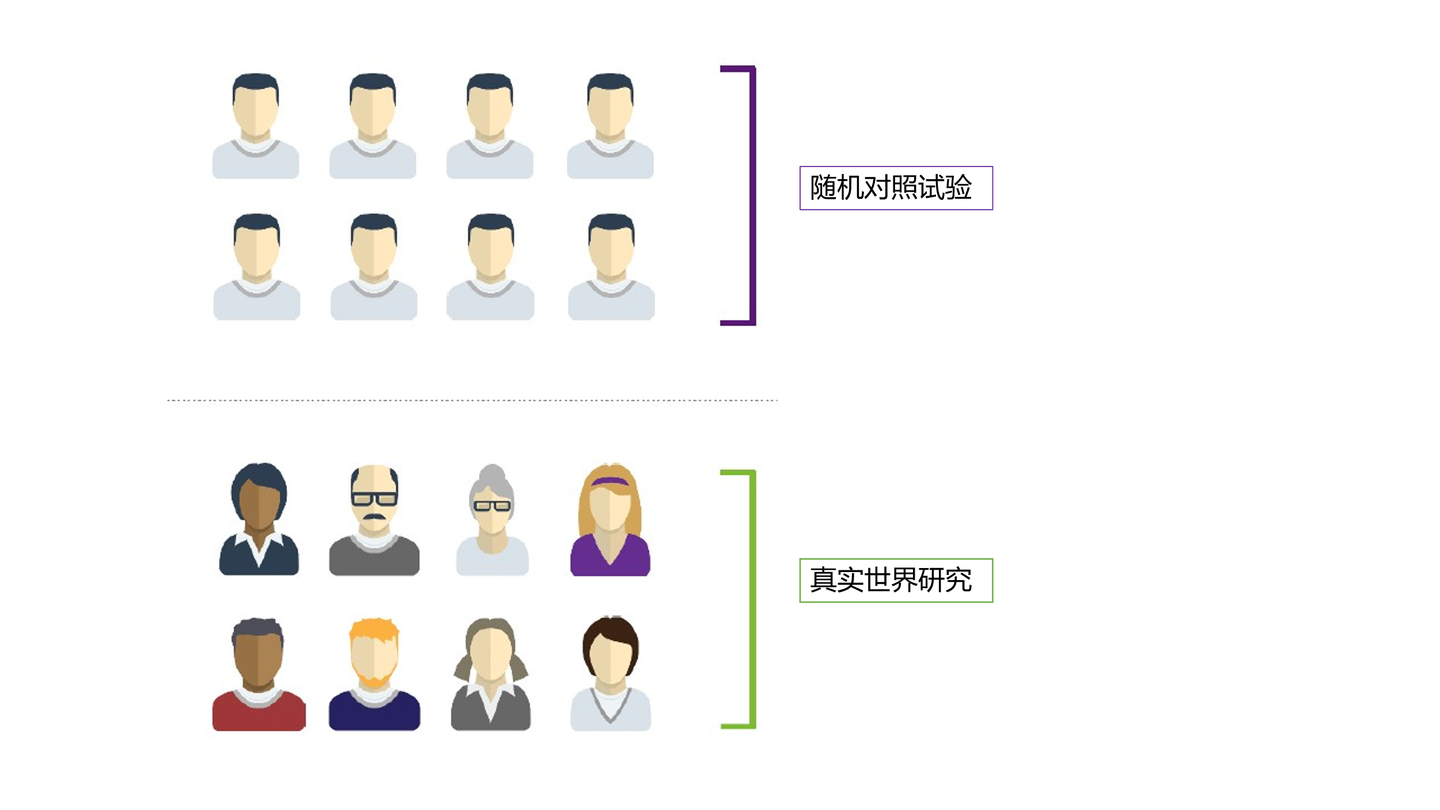

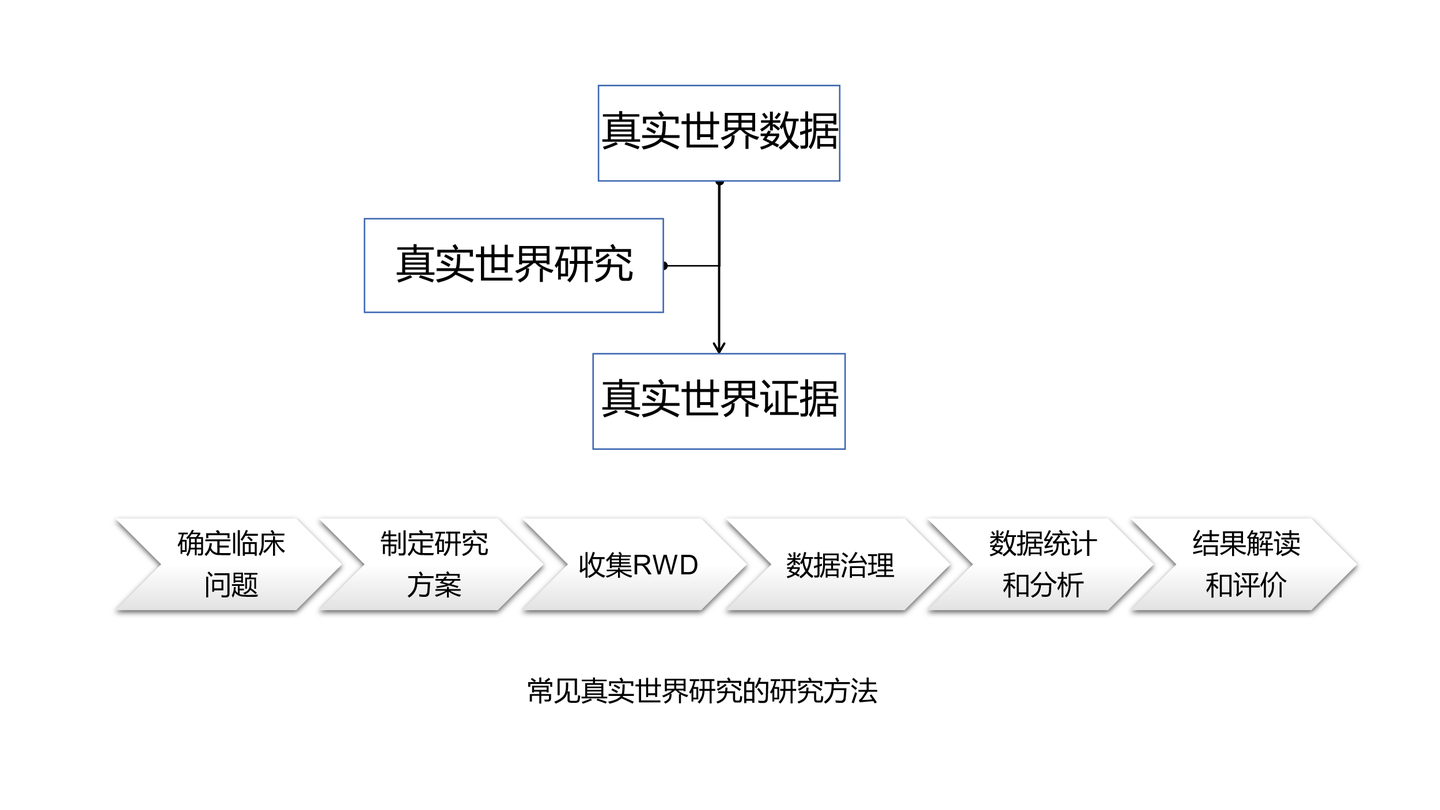

真实世界研究(Real World Study,RWS;Real World Research,RWR)即在真实世界环境下收集与患者有关的数据,通过分析,获得医疗产品的使用价值及潜在获益或风险的临床证据,主要研究类型是观察性研究,也可以是临床试验。真实世界研究是从传统循证临床科研以外的多个数据集中挖掘出信息,采取非随机、开放性、不使用安慰剂的研究。[14,15]真实世界研究的患者可能在与随机对照试验的患者不同。真实世界的患者可能年龄更大,医疗条件更差,疾病也更晚期。(图1,图2)

图1 RCT与RWS人群特征的区别

图2 真实世界研究思路简图

4.2真实世界研究与传统随机对照临床试验的区别及合理整合

随机临床试验(RCT)被认为是证明药物或治疗干预的有效性和安全性的金标准。使用真实世界数据(RWD)在现实生活环境中进行的研究可以通过提供有关特定治疗效果的信息来补充这一点,为更多的临床问题提供答案及证据。(表1)

表1 随机对照临床试验与真实世界研究区别对照表

真实世界研究和随机对照试验是互补的,而不是相互替代的。从证据等级看,真实世界研究结果的可信度低于随机对照试验(图3)。但随机对照试验研究结果的外部有效性和概括性较低,因为在现实生活环境中,一种特定疗法的效果可能会有很大不同。此外,真实世界研究在确定治疗在更广泛人群中的益处和危害以及罕见病的研究中至关重要。

采用合理设计的真实世界研究,或者在传统随机对照试验中纳入真实世界研究是提高研究效率、扩充试验证据的可选方式。需要注意的是,缺乏合理证据的情况下,真实世界研究不能完全替代传统的随机对照试验。

图3 循证医学研究与真实世界研究证据等级

- 结语

本文以科学哲学的角度探讨了在循证医学时代,以RCT为主的研究方式带来的困扰和难题。针对证据受限于观察性研究的问题,介绍了真实世界研究的概念和方法,通过“真实世界样本”来反映真实世界总体,真实世界研究与传统随机对照临床试验互为补充和支撑是较为适宜的策略。“I want to really understand the mechanisms behind the symptoms and make judgement, rather than just follow the protocols”,相信在大数据助力下,各方科研效率与临床研究管理水平的提高,医学知识和临床实践将有更大的突破。

参考文献

[1] Group E-B M W. Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine[J]. Jama, 1992, 268: 2420-2425.

[2] Haynes R B. What kind of evidence is it that Evidence-Based Medicine advocates want health care providers and consumers to pay attention to?[J]. BMC health services research, 2002, 2(1): 1-7.

[3] Bluhm R. Evidence-based medicine and philosophy of science[J]. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2010, 16(2): 363-364.

[4] Sackett D L. Evidence-based medicine[C]. Seminars in perinatology, 1997: 3-5.

[5] 但汉雷, 肖冰, 张亚历. 循证医学的哲学思考—科学实质, 理论体系与实践意义[J]. 医学与哲学, 2002, 23(11): 42-43.

[6] Toon P. What is evidence?[J]. London journal of primary care, 2014, 6(5): 95-97.

[7] Bhandari M, Zlowodzki M, Cole P A. From eminence-based practice to evidence-based practice: a paradigm shift[J]. Minnesota Medicine, 2004, 87(4): 51-54.

[8] Hallas D, Melnyk B M. Evidence-based practice: The paradigm shift[J]. Journal of pediatric health care, 2003, 17(1): 46-49.

[9] Guyatt G, Rennie D, Meade M, et al. Users' guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice[M]. 706. AMA press Chicago, 2002.

[10] 杨文登. 循证医学的哲学反思及其对人文社会科学实践的启示[J]. 循證醫學, 2010, 10(1): 49-53.

[11] Sehon S R, Stanley D E. A philosophical analysis of the evidence-based medicine debate[J]. BMC Health Services Research, 2003, 3(1): 14.

[12] Feinstein A R, Horwitz R I. Problems in the “evidence” of “evidence-based medicine”[J]. The American journal of medicine, 1997, 103(6): 529-535.

[13] Quine W V. From a logical point of view: Nine logico-philosophical essays[M]. Harvard University Press, 1961.

[14] Makady A, De Boer A, Hillege H, et al. What is real-world data? A review of definitions based on literature and stakeholder interviews[J]. Value in health, 2017, 20(7): 858-865.

[15] Suvarna V R. Real world evidence (RWE)-Are we (RWE) ready?[J]. Perspectives in clinical research, 2018, 9(2): 61.